文/《四川黨的建設》全媒體記者 王瑾

一封絕筆遺書,字字泣血,托付家國大義;一面“死字旗”,慷慨悲壯,承載父子生死之諾;一紙陣前教子,鐵血柔情,盡顯軍人未了之責……在中華民族最危難的時刻,那些穿越戰火硝煙的書信與信物,成為民族精神最深沉的回響。

參觀者在趙一曼紀念館緬懷先烈。供圖/趙一曼紀念館

“母親不用千言萬語來教育你,就用實行來教育你”

“年幼時,家中一直掛著奶奶的畫像,但我并不知道她就是抗日英雄趙一曼。”在趙一曼的孫女陳紅的記憶中,家中掛著的畫是這樣的:面容清秀的年輕女子端坐在藤椅上,懷中依偎著一個懵懂的幼童。“這幅畫,是根據奶奶和父親唯一一張真實合影畫的。它凝固的,是奶奶與我父親陳掖賢此生最后的相聚。”陳紅說。

趙一曼,本名李坤泰,1905年出生在四川宜賓一個開明的鄉紳之家。大姐夫鄭佑之烈士,是中國共產黨川南黨組織的創建人。在鄭佑之的影響下,李坤泰閱讀了大量進步書籍,于1926年加入中國共產黨,后在武漢中央軍事政治學校(黃埔軍校武漢分校)、莫斯科中山大學學習。

1928年,在莫斯科求學的李坤泰接到了回國任務。不顧肺病復發和身懷有孕,她毅然踏上艱難的歸途,輾轉宜昌、南昌、上海等地秘密開展革命工作。次年,兒子“寧兒”(即陳掖賢)降生。在寧兒一歲多時,李坤泰抱著他留下一張珍貴的合影,隨后將他托付給親人,再次投身革命。

“九一八”事變后,李坤泰化名“趙一曼”,在沈陽、哈爾濱領導抗日斗爭。1933年4月,她參與領導了著名的哈爾濱電車工人大罷工,迫使日偽統治當局答應工人復工條件;轉戰珠河縣(今黑龍江省尚志市)后,她以非凡的智慧與勇氣領導作戰,成為了日偽報紙上赫赫有名的“紅裝白馬”女政委,其威名與趙尚志將軍并列……

1935年11月,趙一曼在與日偽軍激戰中身負重傷,不幸落入敵手。面對種種酷刑,她的意志如鋼鐵般不屈:“你們可以讓村莊變成瓦礫,把人剁成肉泥,但消滅不了我的信仰!”

1936年8月2日,年僅31歲的趙一曼英勇就義。赴刑場的列車上,她給遠方的兒子寫下字字千鈞的絕筆:“母親對于你沒有能盡到教育的責任,實在是遺憾的事情……母親不用千言萬語來教育你,就用實行來教育你。在你長大成人之后,希望不要忘記你的母親是為國而犧牲的!”

這封浸透血淚的遺書被塵封。直到1957年,東北烈士紀念館的工作人員為核實趙一曼烈士身份來到四川宜賓,陳掖賢才第一次真正“認識”了自己的母親。陳掖賢奔赴東北紀念館,一字一句地謄抄下母親的絕筆。“父親當時內心的震撼與痛苦,無法想象。”陳紅回憶說,父親手臂上有藍色的“趙一曼“三個字,就是當時用鋼筆尖刺下的。

“母親不用千言萬語來教育你,就用實行來教育你。“趙一曼的這句遺言,深深烙印在陳掖賢的生命里。他一生謹記母親的囑托,從中國人民大學外交系畢業后,他沒有從事外交工作,而是做了一名教師,默默奉獻。他將母親的教誨化為家訓傳給了女兒陳紅:“烈士后代不能說明什么,不要覺得自己和別人不一樣,要過普普通通的生活。”這句家訓,陳紅銘記于心,踐行至今。

今年是趙一曼烈士誕辰120周年,也是陳紅向世人講述奶奶趙一曼英雄事跡的第38個年頭。“今年我67歲了,作為趙一曼的孫女,我會繼續講好奶奶的故事,傳承她的精神。”陳紅的聲音堅定而充滿力量,對她而言,每一次講述,不僅是對至親的追憶,更是將“母親用實行來教育你”的信念,將“烈士后代不能說明什么”的樸素家訓,傳遞給下一個聆聽者。

建川博物館的“死字旗”場景還原。圖/王瑾

“傷時拭血,死后裹身”

8月,位于成都大邑縣安仁鎮的建川博物館里,游人如織。在“死字旗”文物展區前,參觀者紛紛駐足——復原的場景中,身著軍裝的戰士單膝跪地,雙手鄭重接過一面書寫著“死”字的旗幟。伴隨著講解員的聲音,一段穿越八十余年的故事徐徐展開……

1937年7月,抗日戰爭全面爆發,四川省安縣曲山鄉(今屬北川羌族自治縣曲山鎮)的一位小學教員王建堂決定棄筆從戎,組織了一支170多人的隊伍,取名“川西北青年請纓殺敵隊”。

同年,在安縣召開的歡送出征大會現場,王建堂的父親王者誠從曲山鄉寄來一個包裹,打開包裹,只見大白布做成的旗幟正中寫著一個斗大的“死”字,左右兩側是王者誠親筆寫下的殷殷囑托:

右邊:“我不愿你在我近前盡孝;只愿你在民族上盡忠。”

左邊:“國難當頭,日寇猙獰。國家興亡,匹夫有責。本欲服役,奈過年齡。幸吾有子,自覺請纓。賜旗一面,時刻隨身。傷時拭血,死后裹身。勇往直前,勿忘本分。”

據王建堂生前回憶文章《憶抗戰時期請纓殺敵》載,當時,這面旗幟展開時,在場之人無不深感震撼鼓舞。時任安縣縣長成云章反復宣揚后鄭重地交到王建堂手中。背負著帶有父親囑托的“死字旗”,王建堂被編入國民革命軍第29集團軍44軍,先后參加了武漢會戰、鄂西會戰、大洪山保衛戰、常德會戰、長沙會戰等戰役。

王烈勛是王建堂的侄子,雖未親歷戰火,卻在后來與伯父王建堂朝夕相處32年。其間,他無數次聽王建堂講述那段歷史,“伯父參加大小戰斗數十次,負傷4次,多次立功受獎。”王烈勛回憶道,“他確實踐行了爺爺‘傷時拭血’的囑托。”

王烈勛印象最深的是伯父講述的一次九死一生的經歷,“當時戰斗特別激烈,只管一個勁地往前沖。戰斗結束的時候,我伯父感覺到右腹部一陣劇烈疼痛,一看,自己的棉衣被打了銅錢大的一個洞,里面的襯衣已經被血染紅了。他的右腹部被子彈打進去了一公分多深。仔細檢查后發現,原來那顆子彈之所以沒穿透他的身體,是因為有一塊銀元擋住了子彈的沖擊力。”

“當年同鄉百余人共赴國難,1949年伯父返鄉時,卻再難尋戰友音訊,伯父說他們中的大多數,可能已長眠疆場。”王烈勛語氣沉重,“戰亂中,那面旗幟也不知所終。后來伯父根據記憶復制過一面,可惜也丟失了。”

依據伯父的描述和家族的記憶,王烈勛接過了傳承的使命,精心復制了“死字旗”,并將其中一面捐贈給了建川博物館。

如今,建川博物館里的這面“死字旗”,已成為館內最震撼人心的“精神坐標”之一。講解員劉小敏說,常有省內外游客慕名而來,只為聆聽這面旗幟背后的故事。

“從爺爺贈旗,到大伯浴血守護,再到我輩講述,三代人傳承的不僅是這面旗幟,更是融入血脈的家國情懷與不屈精神。”王烈勛告訴記者,2025年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,他計劃走進十余所學校,向青少年講述“死字旗”的故事,“銘記這段歷史,傳承抗戰精神,是我們作為后代應盡的責任。”

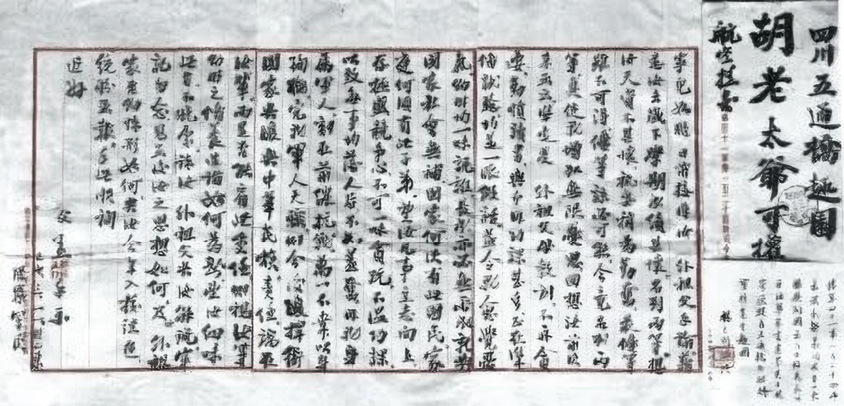

鄒紹孟手書。供圖/受訪者

鄒紹孟(右)與長子鄒汝寧(左)。供圖/受訪者

“對國家社會無補,國家何須有此國民,家庭何須有此子弟”

在川軍將領鄒紹孟的孫子鄒維家中,珍藏著一封家書的復制品。全文共187個字,紙頁泛黃,字跡清晰,落款日期是1938年3月11日。這是時任國民革命軍第41軍124師參謀長鄒紹孟在山東滕縣前線寫給其長子鄒汝寧的信。

1938年3月,鄒紹孟奉命在滕縣守城。戰前,他收到四川老家來信,得知長子鄒汝寧最近的考試成績“名列丙等”,遠在戰場的他格外擔憂。

3月11日深夜,鄒紹孟提筆給兒子寫信。信的開頭是“寧兒如晤”,接著便是嚴厲的訓誡:“幼時均一味說誑,長成亦必無所成就,對國家社會無補,國家何須有此國民,家庭何須有此子弟。”他急切地希望兒子能“凡事立志向上,存極盛競爭心,不可一味貪玩,不溫功課”。

鄒維推測:“爺爺寫這些時,其實已經有了不好的預感。”因為在信的末尾,鄒紹孟鄭重囑托:“因我身屬軍人,刻在前線抗戰,萬一不幸以身殉職,完我軍人天職,則今后捍衛國家與復興中華民族,責任端在汝……”他還叮囑兒子細細體會,不明白就問外祖父,“牢記勿忘”。

3月14日,滕縣保衛戰打響。鄒紹孟與師長王銘章等將士浴血奮戰,最終壯烈殉國。而這封家書寄達樂山老家時,守軍幾乎全部犧牲的消息已傳遍全國。

“當時奶奶懷著身孕,帶著孩子們,聽到噩耗后再讀此信,全家人抱頭痛哭……”鄒維的聲音低沉下來,這封家書,成了全家最珍貴的遺物,也意外地產生了巨大影響。

據長期從事川軍抗戰史研究的專家何允中介紹,當時,成都《新新新聞》將這封家書全文刊登,川中若干青年學生和愛國人士紛紛向報社索要復制件。第41軍駐綿陽留守處的人員把這封家書翻拍成數千份照片分發。不少青年被這封家書激勵,懷揣照片走上戰場。

家書的訓導,深深融入了鄒家的血脈。長子鄒汝寧發奮讀書,后成為中學校長,他一生謹記父親教誨,常對學生說“誤人子弟如殺人父兄”。次子鄒汝祥,是父親犧牲兩個多月后出生的遺腹子。他從未見過父親,在母親的教育下,他從小就對父親的故事充滿敬仰。

“我父親(鄒汝祥)總說‘凡參加此保衛戰者,死去是烈士,幸生是英雄’。”鄒維介紹,他的父親鄒汝祥退休后,花了近十年時間收集整理在滕縣保衛戰中犧牲的川軍將士名單,最終整理出一份包含2160個名字的《抗日戰爭滕縣保衛戰英烈名冊》。

讓鄒維感到安慰的是,山東滕州市政府在滕州烈士陵園建了一面川軍將士紀念墻,“墻上的名字,正是依據父親收集的名單刻的。”

【未經授權,嚴禁轉載!聯系電話028-86968276】